1

Unser Verständnis von Nachhaltigkeit

4

Unsere Wertschöpfungskette

Das Kerngeschäft der GESOBAU umfasst die Bewirtschaftung von bezahlbaren Wohnungen und ihre Vermietung an breite Schichten der Bevölkerung. Damit gehen auch Modernisierungen, Instandhaltungen und mieternahe Dienstleistungen einher. Darüber hinaus erhöhen wir unseren Wohnungsbestand – sowohl durch Neu- und Ausbau als auch durch Ankauf.

Unsere Wertschöpfungskette umfasst den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und gliedert sich in drei Wertschöpfungsstufen: die vorgelagerte Wertschöpfungskette, den eigenen Geschäftsbereich und die nachgelagerte Wertschöpfungskette.

Vorgelagerte Wertschöpfungskette

In der vorgelagerten Wertschöpfungskette stehen Planung und Neubau im Mittelpunkt. Dazu zählen Leistungen wie technische Beratung, Architektenplanung, Genehmigungsverfahren, Materialbeschaffung, Bauausführung sowie Qualitätskontrolle.

Eigener Geschäftsbereich

Der eigene Geschäftsbereich umfasst die gebäude- und mieterbezogene Bewirtschaftung – vom Betrieb über die Instandhaltung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gebäude hin zur Betreuung der Mieter*innen. Zu den dort anfallenden Aufgaben gehören zum Beispiel Grundstücksakquisition, Konzeptentwicklung, Einbau und Wartung technischer Anlagen sowie Abfallmanagement. Auch die strategische Steuerung von Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Digitalisierung und Investitionsstrategien spielt eine zentrale Rolle.

Nachgelagerte Wertschöpfungskette

In der nachgelagerten Wertschöpfungskette liegt der Fokus auf der Nachnutzung von Gebäuden. Ziel ist es, Gebäude am Ende ihres Lebenszyklus ressourcenschonend weiter zu verwerten. In diese Stufe fallen Sanierung, Zustandsbewertung, Abrissarbeiten, Gefahrenstoffentsorgung, Wiederverwertung und gegebenenfalls die Neuentwicklung oder der Verkauf von Flächen.

5DNK

6

Wie wir Nachhaltigkeit bei der GESOBAU organisieren

Die Gesamtverantwortung für das Thema Nachhaltigkeit liegt beim Vorstandsvorsitzenden der GESOBAU. Er gibt die strategische Ausrichtung vor und tauscht sich eng mit dem Aufsichtsrat sowie dem Land Berlin als alleinigem Anteilseigner der GESOBAU aus.

Seit 2011 ist eine eigens berufene Nachhaltigkeitsreferentin für die operative Umsetzung unseres systematischen Nachhaltigkeitsmanagements zuständig. Die Referentin ist in der Stabsstelle Unternehmenskommunikation angesiedelt und leitet unseren Nachhaltigkeitsausschuss. Dieser besteht aus Vertreter*innen aller Fachabteilungen der GESOBAU. Eine weitere Person unterstützt das Nachhaltigkeitsmanagement seit 2024 mit einem Fokus auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Verbindung mit der europäischen Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) der EU.

Die Bereichsleiterin der Stabsstelle Unternehmenskommunikation berichtet direkt an den Vorstand über Aktivitäten und Entwicklungen und stimmt diese mit ihm ab. In Rücksprache mit dem Nachhaltigkeitsausschuss berät die Stabsstelle den Vorstand bei Entscheidungen zum Nachhaltigkeitsmanagement.

Ziel des Nachhaltigkeitsausschusses ist es, die nachhaltige Entwicklung bei der GESOBAU voranzutreiben. Unter anderem ordnet er dafür Nachhaltigkeitsthemen vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Diskurse ein. Zudem entwickeln die Mitglieder unser Nachhaltigkeitsprogramm weiter und erarbeiten gemeinsam die Inhalte für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Zusätzlich wirken die Ausschussmitglieder als Botschafter*innen innerhalb des Unternehmens: Sie informieren die Mitarbeitenden in ihren Abteilungen über die Aktivitäten des Nachhaltigkeitsausschusses und tragen mit Projektinitiativen dazu bei, Nachhaltigkeit als Unternehmenswert noch stärker in unserer Unternehmenskultur zu verankern.

Darüber hinaus wurden Nachhaltigkeitsthemen in der Führungskräfterunde mit dem Vorstand besprochen und, als einer ihrer Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2024, auf den Klausurtagungen der Führungskräfte erörtert, zum Beispiel die Klimastrategie und Personalthemen. Da diese Besprechungen in den beiden letzten Jahren immer mehr Zeit in Anspruch nahmen, haben wir im Dezember 2024 ein neues Gremium aus Führungskräften der GESOBAU AG – den Lenkungskreis Nachhaltigkeit – ins Leben gerufen. Dieser soll in Zukunft vierteljährlich sowie bei aktuellem Anlass zusammenkommen.

Organisation der Nachhaltigkeit

1

An welchen Gesetzen und Rahmenwerken wir unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten ausrichten

Bei unserer Nachhaltigkeitsarbeit setzen wir alles daran, dass verpflichtende Gesetze und Vereinbarungen eingehalten werden. Darüber hinaus richten wir unser Handeln auch an freiwilligen Rahmenwerken aus.

Folgende landespolitische Gesetze und Vereinbarungen sind für uns verpflichtend und wirken sich regulatorisch auf die GESOBAU aus:

- Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses zum Nachhaltigkeitsmanagement

- Berliner Partizipationsgesetz

- Energiewendegesetz Klimaneutrales Berlin 2050

- Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin

- Klimaschutzvereinbarung zwischen dem Land Berlin und den städtischen Wohnungsunternehmen

- Kooperationsvereinbarung „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“

- Landesgleichstellungsgesetz (LGG) Berlin

- Wohnraumversorgungsgesetz

Folgende Rahmenwerke haben keine regulatorischen Auswirkungen auf die GESOBAU und dienen als Leitlinien:

- Agenda 2030 der Vereinten Nationen

- Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm 2030 (BEK 2030)

- Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

- Berliner Zero-Waste-Strategie

- Charta für das Berliner Stadtgrün

- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

- Klimanotlage Berlin

- Klimapolitisches Übereinkommen von Paris

Neben den landespolitischen Gesetzen und Vereinbarungen sowie freiwilligen Rahmenwerken haben folgende neue regulatorische Entwicklungen auf EU-Ebene unser Handeln beeinflusst:

7

GESOBAU berichtet im Format des Deutschen Nachhaltigkeitskodex

Mithilfe der Berichterstattung analysieren und steuern wir unsere Nachhaltigkeitsleistung – und machen sie für alle Stakeholder transparent. Zum dritten Mal hat die GESOBAU, nun für die Berichtsjahre 2023/2024, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten gemäß den Vorgaben des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) in einem Doppelbericht veröffentlicht.

Für den genannten Zeitraum berichten wir gemäß dem Standard des DNK mit den international anerkannten Leistungsindikatoren der „Global Reporting Initiative“ (GRI). Zudem legen wir einen Teil der branchenspezifischen Kennzahlen des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW) der Arbeitshilfe 73 offen.

Unsere hier berichteten ESG-Daten werden vom Nachhaltigkeitsmanagement erfasst. Um die Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz unserer Daten sicherzustellen, haben wir ein zentrales Instrument zur Darstellung und Überwachung eingerichtet. Außerdem ergreifen wir Controlling- und Monitoring-Maßnahmen unter anderem in folgenden Bereichen:

- CO2-Emissionen

- Abfallerfassung auf Baustellen

- Digitalisierung

- Personal

- Finanzen

- Risikomanagement

- Datenschutz

Die Qualitätskontrollen der Kennzahlen obliegen den Fachabteilungen; das Nachhaltigkeitsmanagement prüft die Kennzahlen zudem auf Auffälligkeiten. Regelmäßige Berichte werden in der Führungskräfterunde, an der die Leitungen aller Abteilungen und der Vorstand mitwirken, sowie im Aufsichtsrat präsentiert.

Seit 2020 sind auch unsere Tochterunternehmen Gegenstand der Berichterstattung. Ziel ist es, unsere Nachhaltigkeitsleistungen mit denen anderer kommunaler Wohnungsbauunternehmen vergleichbar zu machen. Sofern nicht anders benannt, ist daher mit „die GESOBAU“ stets der gesamte Konzern gemeint.

Seit dem Jahr 2023 hat sich die GESOBAU umfassend auf die neuen Anforderungen der CSRD vorbereitet und auf die Vorgaben der damit einhergehenden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) eingestellt. Die Grundlage hierfür haben wir durch die Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse geschaffen, außerdem haben wir eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalyse durchgeführt. Allerdings wurden während der Erarbeitung dieses Berichts die europäischen Vorgaben für die zukünftige Nachhaltigkeitsberichterstattung teilweise geändert. Aus diesem Grund prüfen wir derzeit auch die Möglichkeiten einer freiwilligen Berichterstattung nach europäischen Standards anstelle eines CSRD-Berichts.

ESG-Rating: GESOBAU erzielt erneut „sehr gut“

Die Nachhaltigkeits-Rating-Agentur imug rating GmbH hat die Nachhaltigkeitsleistung der GESOBAU AG für das Jahr 2023 als „sehr gut“ bewertet. Bei dieser zweithöchsten Bewertung erhielten wir insgesamt 85 von 100 möglichen Punkten. Evaluiert wurden die Aspekte „ESG-Management“, „Produkte und Dienstleistungen“ sowie „Kontroversen“. Datenerhebung und Bewertung erfolgten von Oktober 2023 bis Januar 2024. Im Vergleich zum Nachhaltigkeits-Rating 2022 hatte imug die Bewertungskriterien für das Rating 2023 angepasst und deutlich ausgeweitet, um den Anforderungen der CSRD zu entsprechen. In diesem Rahmen waren wir erstmals aufgefordert, Angaben zu neu abgefragten Themen wie Lärm- und Staubemissionen oder Nachhaltigkeitskriterien im Einkauf zu machen. Darüber hinaus kooperierten wir mit imug in einem Pilotprojekt zu Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adversive Impact Indicators – PAI) als Grundlage für Finanzinvestitionen.

Die Nachhaltigkeits-Rating-Agentur imug rating GmbH hat die Nachhaltigkeitsleistung der GESOBAU AG für das Jahr 2023 als „sehr gut“ bewertet. Bei dieser zweithöchsten Bewertung erhielten wir insgesamt 85 von 100 möglichen Punkten. Evaluiert wurden die Aspekte „ESG-Management“, „Produkte und Dienstleistungen“ sowie „Kontroversen“. Datenerhebung und Bewertung erfolgten von Oktober 2023 bis Januar 2024. Im Vergleich zum Nachhaltigkeits-Rating 2022 hatte imug die Bewertungskriterien für das Rating 2023 angepasst und deutlich ausgeweitet, um den Anforderungen der CSRD zu entsprechen. In diesem Rahmen waren wir erstmals aufgefordert, Angaben zu neu abgefragten Themen wie Lärm- und Staubemissionen oder Nachhaltigkeitskriterien im Einkauf zu machen. Darüber hinaus kooperierten wir mit imug in einem Pilotprojekt zu Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen (Principal Adversive Impact Indicators – PAI) als Grundlage für Finanzinvestitionen.

2

Wir haben unser Umfeld im Blick

Um die für uns wesentlichen Themen zu erkennen, beobachten wir auch unser Umfeld: Wir verfolgen beispielsweise die für die GESOBAU relevanten wichtigen Trends und regulatorischen Entwicklungen im Nachhaltigkeitskontext – und legen den Fokus dabei auf die negativen und positiven Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit.

Zentrale Aspekte, die unsere Geschäftstätigkeit beeinflussen:

Urbanisierung

Immer mehr Menschen ziehen in Städte – auch nach Berlin: Laut Bevölkerungsprognose der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen soll die Einwohner*innenzahl der Bundeshauptstadt bis 2040 um rund 187.000 anwachsen – das sind rund fünf Prozent mehr als 2021. Der starke Zuzug verändert auch die Sozial- und Bevölkerungsstruktur und stellt die GESOBAU vor Herausforderungen: Es gilt, mehr bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir darin eine Chance, uns an einer nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen, lebenswerte Quartiere zu entwickeln und damit mehr Berliner*innen ein Zuhause bieten zu können.

Soziale Wohnungspolitik und Klimaschutz

Es ist zwingend notwendig, in einen klimaneutralen Wohnungsbestand zu investieren – nur so können wir zum Erreichen nationaler und internationaler Klimaschutzziele beitragen und aktuellen Gesetzgebungen entsprechen. Dafür braucht es hohe Investitionen – schwerpunktmäßig in die technische Optimierung der Wärmeversorgung und die energetische Modernisierung von Gebäuden. Dabei stehen die Kosten insgesamt im Spannungsfeld zu der Anforderung, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Steigende Energie- und Baukosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette verstärken diesen Zielkonflikt zusätzlich. Die GESOBAU steht hier vor der Herausforderung, einen sozial gerechten Weg zu finden, um die Klimaziele zu erreichen.

Zentrale Aspekte, die wir mit unserer Geschäftstätigkeit beeinflussen:

Energie- und Ressourcenverbrauch

Der Gebäudesektor ist energie- und ressourcenintensiv. Knapp 30 Prozent der weltweiten Treibhausgas (THG)-Emissionen werden nach Angaben der Global Alliance for Buildings and Construction durch den Betrieb von Gebäuden verursacht; rechnet man die Emissionen der Bauindustrie hinzu, sind es sogar 40 Prozent. Zudem gehen mit dem Bau von Wohnungen und Infrastruktur auch ein großer Flächenverbrauch sowie relevante Flächenversiegelung einher – mit Auswirkungen auf Biodiversität und Mikroklima. Die Wohnungswirtschaft kann also entscheidend zum Klima- und Umweltschutz beitragen und trägt damit eine große Verantwortung. Die GESOBAU stellt sich dieser Herausforderung mit aller Konsequenz: Für uns ist es wesentlich, Emissionen zu vermeiden und den Ressourcenverbrauch zu senken. Eine ressourcen- und energieeffiziente Bestandsentwicklung sowie klimaschonenderes Bauen und Wohnen sind dabei zentrale Stellhebel.

2DNK

9

Wesentliche Themen neu ermittelt

2024 haben wir unsere wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen erstmals im Rahmen einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) identifiziert und bewertet. Bei der Erstellung des vorliegenden Berichts blieben die neuen europäischen Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung allerdings noch weitgehend unberücksichtigt, weil unsere Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen waren. Außerdem kündigte die EU an, die ESRS in ihrer bisherigen Form zu überarbeiten. Über eine eventuelle Anwendung der überarbeiteten Vorgaben werden wir im Vorfeld des nächsten Berichterstattungsprozesses entscheiden.

Das Ergebnis der doppelten Wesentlichkeit diente uns unterdessen als Basis für die Identifizierung der relevanten Themen der ESRS, unserer entsprechenden wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen (Impacts, Risks, Opportunities – IROs) und der damit zusammenhängenden Datenpunkte.

Wir haben in der systematischen Wesentlichkeitsanalyse unsere wichtigsten Interessengruppen einbezogen, um ein umfassendes Verständnis ihrer Perspektiven zu gewinnen. Dabei nutzten wir zwei primäre Methoden: Zum einen die direkte Einbindung durch Interviews, Fragebögen oder bilateralen Dialog mit Vertreter*innen, und zum anderen die indirekte Einbindung durch interne Quellen (wie repräsentative Abteilungen) und die Konsultation externer Quellen. Die Erkenntnisse daraus sollen die Grundlage für unsere strategische Ausrichtung und unsere Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Unternehmensentwicklung bilden.

Insgesamt basierte der Wesentlichkeitsprozess auf einer siebenstufigen Methodik:

Schritt 1: Wir definierten den Ansatz und das Konzept der Wesentlichkeitsanalyse, legten Grundsätze für den Prozess der Wesentlichkeitsbewertung fest und arbeiteten ein Konzept für die Stakeholder-Einbeziehung aus.

Schritt 2: Wir stellten eine umfangreiche Liste von potenziell relevanten Themen zusammen – unter Berücksichtigung der ESRS, von unternehmensspezifischen Fokusthemen, Berichten von Mitbewerbern und weiteren Quellen und Referenzen.

Schritt 3: Wir reduzierten die umfangreiche Liste auf eine kurze Auswahl relevanter Themen und berücksichtigten dabei das Fachwissen unserer Projektteams und die Perspektiven unserer Interessengruppen.

Schritt 4: In Workshops analysierte unser für die Wesentlichkeitsanalyse verantwortliches Kernprojektteam die Themen in der engeren Auswahl auf die IROs, also auf potenzielle und tatsächliche positive beziehungsweise negative Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft sowie auf themenspezifische Risiken und Chancen für das Geschäft der GESOBAU. Das Kernprojektteam setzt sich zusammen aus vier Mitarbeitenden des Nachhaltigkeitsmanagements sowie des Finanz- und Rechnungswesens.

Schritt 5: Die identifizierten IROs haben wir zu einer umfassenden IRO-Liste zusammengefasst und einzeln quantifiziert. Anschließend wurden sie von GESOBAU-Expert*innen validiert und ergänzt oder angepasst.

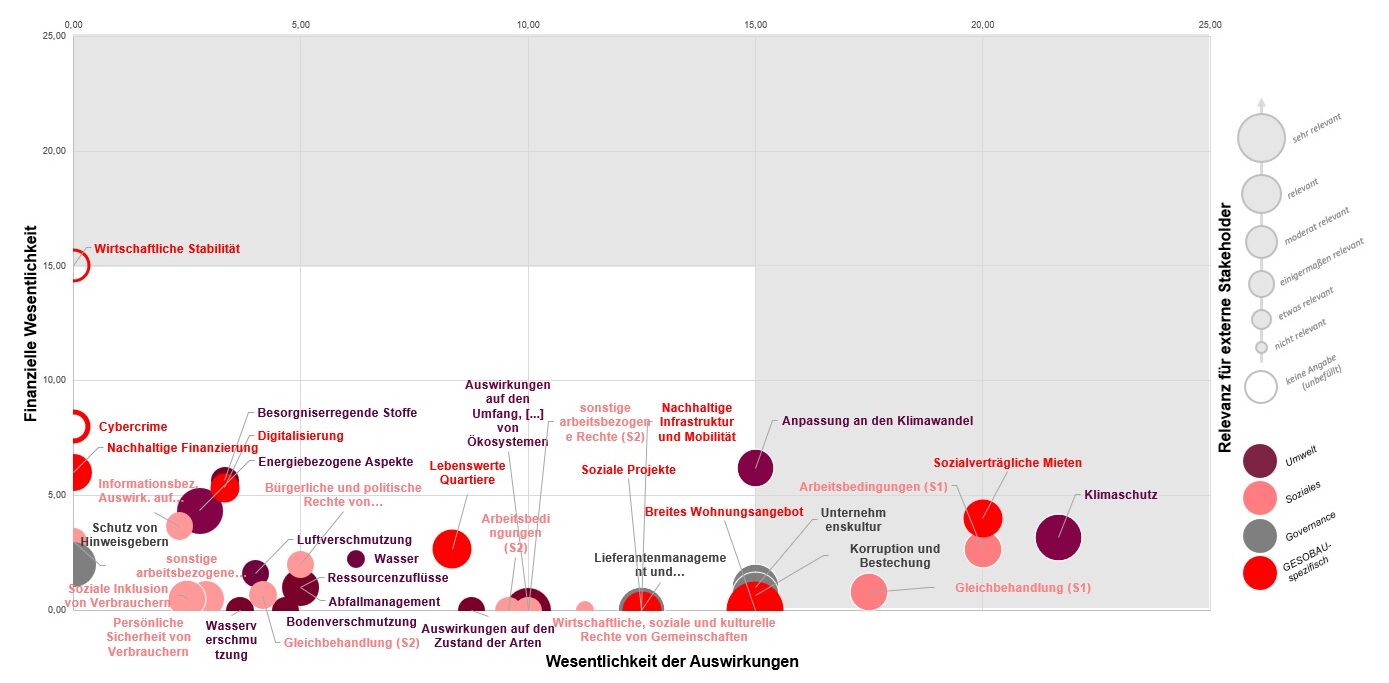

Schritt 6: Wir stellten die Ergebnisse aus Schritt 5 in einer Wesentlichkeitsmatrix dar.

Schritt 7: Wir analysierten die Auswirkungen der Ergebnisse auf unsere Strategie und das Berichtswesen. Dabei ermittelten wir unter anderem aktuelle Lücken in der Verfügbarkeit von Daten, die für wichtige Kennzahlen (KPIs) relevant sind.

Wir haben die Themen Klimaschutz (ESRS E1), Eigene Belegschaft (ESRS S1) und Unternehmensführung (ESRS G1) als wesentlich ermittelt. Darüber hinaus wurden die GESOBAU-spezifischen Themen Sozialverträgliche Mieten, Breites Wohnungsangebot und Wirtschaftliche Stabilität als wesentlich identifiziert.

Wesentlichkeitsmatrix

1

Unsere vier Handlungsfelder für eine nachhaltige Entwicklung

Das Grundgerüst unserer Nachhaltigkeitsstrategie stellen die Handlungsfelder „Unternehmenskultur“, „Zukunftsfähiges Bauen und Wohnen“, „Lebenswerte Quartiere“ und „Beteiligung und Kooperation“ dar. Innerhalb der Handlungsfelder betrachten wir die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit Ökologie, Ökonomie sowie soziale Verantwortung im Sinne einer Symbiose. Zugleich bilden die Handlungsfelder den strategisch-konzeptionellen Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms, in dem wir unsere kurz- und mittelfristigen Ziele sowie konkrete Maßnahmen umsetzen. Wir aktualisieren die Handlungsfelder regelmäßig und passen sie den sich verändernden Rahmenbedingungen an. 2025 wollen wir mögliche Implikationen unserer neu ermittelten wesentlichen Themen für unsere Handlungsfelder überprüfen.

Unsere Nachhaltigkeitsarbeit in den vier Handlungsfeldern richtet sich grundlegend nach den gesetzlichen Vorschriften für kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Nationale und internationale Gesetze sowie Vereinbarungen und Rahmenbedingungen bilden weitere Leitplanken. Besonders verpflichtet sind wir dem Land Berlin als unserem alleinigen Anteilseigner: So liegen unserer Geschäftstätigkeit – und damit auch unserer Nachhaltigkeitsarbeit – verschiedene landespolitische Regelungen zugrunde.